Motivations, obstacles et incitatifs à pratiquer le plein air de proximité

Qu’est-ce qui pousse les gens à fréquenter les parcs, les boisés et les sentiers près de leur domicile ou de leur lieu de travail? Et, au contraire, quels sont les facteurs qui freinent cette pratique? Comprendre ces dynamiques est essentiel pour mieux adapter nos milieux de vie et favoriser une plus grande appropriation du plein air de proximité.

La pratique du plein air de proximité doit prendre une place croissante dans nos modes de vie urbains et périurbains. En effet, celle-ci s’intègre facilement au quotidien comme source de bien-être, de détente et de santé. Comprendre les dynamiques de motivations, d’obstacles et d’incitatifs à la pratique d’activités de plein air de proximité est essentiel afin de mieux adapter les milieux de vie et d’ainsi en favoriser l’appropriation.

Cet article explore les principaux facteurs de motivation et de démotivation qui influencent la fréquentation des espaces de plein air de proximité. Il propose également des pistes d’actions concrètes, incluant des types d’aménagement et des initiatives collectives, afin d’encourager une plus grande participation individuelle et collective.

Les facteurs de motivation

Plusieurs facteurs incitent les individus à pratiquer une activité de plein air à proximité de leur milieu de vie, notamment :

1

Le besoin de bien-être physique et mental

1

Le contact avec la nature agit comme réducteur de stress important. Plusieurs études démontrent comment celui-ci améliore la mémoire, l’attention, la concentration, l’inhibition des impulsions et l’humeur[1]. Par son impact bénéfique sur les neurotransmetteurs, la nature peut également contribuer à favoriser la régénération cognitive et émotionnelle, en permettant au cerveau de se détendre et de retrouver son fonctionnement optimal[2]. Ainsi, toute activité permettant un contact avec la nature pendant environ 10 à 20 minutes par jour[3], offre des retombées positives sur la santé physique et mentale[4].

Pour en apprendre davantage, consultez notre infographie « Le plein air de proximité : un levier pour la santé »

2

Facilité d’accès et proximité

2

Au-delà de l’attractivité esthétique d’un lieu, la facilité d’accès et la proximité d’un site de plein air par rapport au milieu de vie représentent des leviers importants. La proximité des sentiers, des parcs et des espaces naturels accessibles à pied ou à vélo facilite l’intégration de ces sorties au quotidien. La proximité de ces espaces avec le lieu de travail est également un incitatif important pour la fréquentation. Il en va de même pour les enfants qui ont accès à des espaces extérieurs près de leur service de garde, grâce à une approche axée sur l’éducation par la nature, ou qui apprécient simplement les avantages du grand air quotidien. Les élèves d’âge scolaire qui se rendent dans un espace vert proche pour pratiquer des activités physiques ou recevoir des enseignements pédagogiques en bénéficient également. Enfin, les personnes âgées tirent profit des bienfaits de la nature directement dans leur milieu de vie. Une bonne conception des aménagements (ex. : entrées visibles, signalisation claire, connexions fluides entre les quartiers et les espaces naturels) renforce également cette accessibilité, tout comme la présence d’infrastructures fonctionnelles (toilettes, bancs, point d’eau, éclairage, etc.).

3

Valorisation des espaces naturels

3

Enfin, la valorisation des espaces sur les plateformes (sites Web, réseaux sociaux, etc.) et les médias traditionnels est un facteur de motivation à ne pas négliger dans une optique d’accessibilité informationnelle. Cette visibilité favorise la connaissance du milieu naturel (et éventuellement une appropriation collective des lieux) et stimule la participation ainsi que les interactions sociales des citoyens. De plus, la valorisation des espaces permet de faire connaître les bienfaits des activités de plein air, d’informer sur les lieux disponibles et d’encourager leur fréquentation, renforçant ainsi les liens entre les espaces de plein air de proximité et les individus.

Pour en apprendre davantage sur l’accessibilité informationnelle, consultez notre article « Mettre le plein air de proximité sur la carte : les outils de l’accessibilité informationnelle ».

Les facteurs de démotivation

Outre les conditions météorologiques qui influencent grandement les comportements et peuvent contribuer au manque d’intérêt, il existe d’autres obstacles sur lesquels il est possible d’agir en parallèle, afin d’accroître l’accessibilité au plein air de proximité. À titre d’exemples :

1

Le manque d’infrastructures de qualité

1

Dans certains cas, le manque d’infrastructures de plein air adaptées, accessibles, sécuritaires et suffisamment nombreuses dans les milieux de vie freine l’utilisation des espaces naturels. L’urbanisation croissante ainsi que la fragmentation des milieux naturels et des espaces verts limitent également l’accès direct à la nature. L’absence de connexions fonctionnelles entre les parcs, les sentiers et les espaces naturels rend difficile leur intégration dans les déplacements quotidiens ou les activités spontanées. De plus, la mauvaise qualité ou le manque d’installations, comme des sentiers et des sites dégradés, des aires de repos inexistantes, ainsi qu’un manque de toilettes ou de points d’eau, contribuent à décourager la fréquentation régulière des lieux.

2

La perception d’inconfort ou d’insécurité

2

Des environnements mal entretenus, mal signalisés, mal éclairés ou isolés peuvent susciter une appréhension, notamment pour certaines clientèles vulnérables, comme les aînés, les femmes ou les familles avec des enfants. D’un autre côté, la perception d’inconfort physique est également un facteur de démotivation important. L’absence d’abris, de zones ombragées ou de lieux chauffés en hiver renforce l’idée que le plein air de proximité est inconfortable, voire inaccessible à certaines périodes de l’année.

3

Le manque de confiance en ses capacités

3

La perception que la pratique du plein air de proximité requiert des habiletés particulières peut démotiver certaines personnes à tenter de nouvelles expériences. Il est important de démontrer que le plein air de proximité peut être accessible à tous et que sa pratique peut être modulée en fonction des capacités de chacun, que ce soit par la variation de la fréquence, l’intensité ou le rythme. Pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population, il est essentiel de proposer une programmation variée qui répond aux divers champs d’intérêt, aux disponibilités et à la diversité des niveaux de pratique (initiation, découverte, familiale ou intermédiaire).

Pistes d'actions concrètes pour créer des indicatifs

1. RENDRE LES MILIEUX DE VIE EXTÉRIEURS PLUS ACCESSIBLES, ATTRAYANTS ET SÉCURITAIRES

Pour inciter les citoyens à fréquenter davantage les espaces extérieurs et à pratiquer le plein air de proximité, il est essentiel de bonifier la qualité des milieux de vie en rendant les environnements de pratique plus accessibles, accueillants et sécuritaires. Cela suppose une distribution équitable des parcs et des espaces verts sur le territoire, d’améliorer les liens piétonniers et cyclables et d’offrir des aménagements conviviaux, inclusifs et bien entretenus.

Il peut être intéressant d’analyser la possibilité de rendre les espaces naturels de proximité gratuits ou accessibles à très peu de frais pour les citoyens et citoyennes de la communauté. Aussi, les activités d’animation, de découverte et d’initiation, ainsi que le prêt d’équipement, demeurent des incitatifs forts intéressants.

Une autre stratégie efficace pour attirer des gens à l’extérieur est l’aménagement d’accès simplifiés à l’eau, tant sur le plan physique que sur le plan visuel. L’eau étant une source importante d’attractivité, des aménagements comme des descentes pour des embarcations légères, des accès physiques à l’eau, des quais flottants, des plages naturelles, des belvédères, des sentiers riverains et d’autres initiatives peuvent attirer une forte quantité d’utilisateurs pratiquant le plein air de proximité.

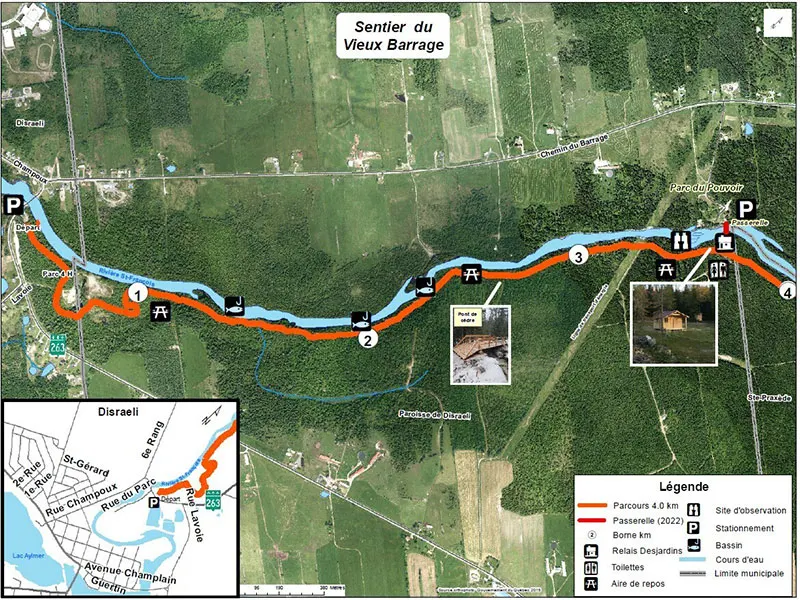

1.1 L’exemple du sentier du Vieux-Barrage à Disraeli

Un exemple d’initiative ayant mis l’eau au cœur de son projet est le sentier du Vieux-Barrage à Disraeli, un long sentier longeant la rivière Saint-François, avec plusieurs accès physiques et visuels à celle-ci.

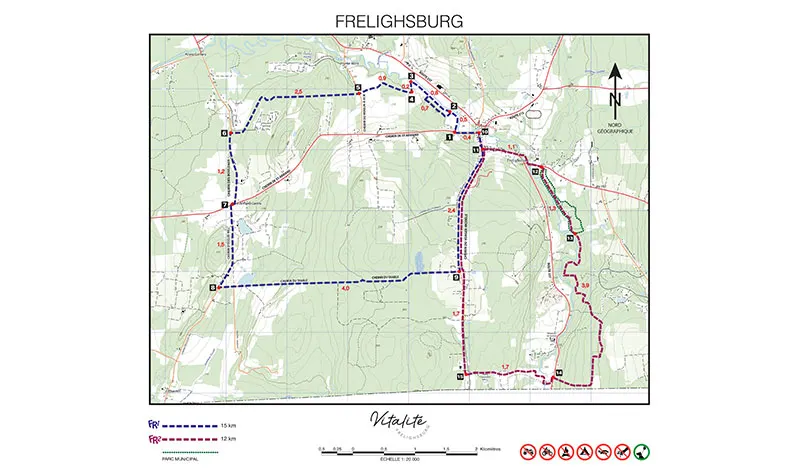

1.2 L’exemple des sentiers développés par Vitalité Frelighsburgh

À Frelighsburg, dans les Cantons-de-l’Est, Vitalité Frelighsburg, un organisme à but non lucratif, a développé un réseau de sentiers de randonnée pédestre, de raquettes et de ski de fond balisés, qui offre aux résidents et visiteurs deux parcours traversant des paysages naturels et agricoles. Le réseau de sentiers repose notamment sur l’entretien des bénévoles et des ententes de passage avec des propriétaires privés.

2. INTÉGRER LE CONTACT À LA VÉGÉTATION AU CENTRE DU QUOTIDIEN DE LA POPULATION

Le lien quotidien avec la végétation va au-delà de l’accès aux grands parcs. Il s’agit de multiplier les occasions de contact avec la nature à petite échelle, de manière continue, dans les trajets et les usages ordinaires de la vie. Par exemple, on peut y intégrer des arbres d’alignement, des microforêts urbaines, des haies naturelles, des aires de biorétention, des toitures végétalisées accessibles ou d’autres propositions végétales dans l’espace public. Ce contact quotidien avec la végétation peut également inciter à des sorties plus longues ou à une utilisation plus diversifiée des espaces de plein air.

Un bon incitatif, particulièrement dans les zones plus urbanisées, est la création d’aménagement favorisant la biodiversité. L’aménagement de prairies fleuries, de haies arbustives, la création de zones humides artificielles, l’ajout de nichoirs d’oiseaux ou d’abris à insectes, ainsi que l’intégration d’une politique de gestion différenciée sont toutes des actions relativement peu coûteuses qui favorisent la biodiversité et enrichissent l’expérience de l’usager en plein air. Ces aménagements sont une façon durable de connecter les citoyens à la nature, tout en bonifiant la biodiversité.

2.1 L’exemple du jardin nourricier de Saint-François-de-Sales

À Saint-François-de-Sales, au Saguenay, un jardin nourricier offre un espace de repos avec une panoplie de plantes indigènes et des abris à insectes, poussant les gens à sortir et à connecter avec la nature.

2.2 L’exemple des aires de jeux non structurés

Les enfants en bas âge doivent être priorisés dans notre vision d’aménagement, puisqu’en leur donnant l’occasion de se connecter avec la nature, ce besoin les suivra toute leur vie. Ainsi, favoriser le jeu non structuré en intégrant des éléments naturels, comme des rochers, des troncs, des buttes et du sable, stimule leur créativité, leur lien avec la nature et leur motivation à sortir à l’extérieur. Les aires de jeux libres en nature favorisent l’imaginaire, la créativité et encouragent l’exploration chez les enfants.

Par exemple, un aménagement novateur à Montréal est le parc de l’île aux volcans, aménagé avec des matériaux naturels tels que du bois, des roches, des buttes et des végétaux. Ce parc incite à développer l’imaginaire chez l’enfant et à jouer avec des éléments naturels. Un autre exemple, dans un contexte plus naturel, est l’École Vision, à Trois-Rivières, qui a créé avec les jeunes, dans son boisé, une aire de jeux et des parcours à l’aide de matériaux naturels.

2.3 L’exemple de la forêt nourricière du marais Bellevue

L’action d’impliquer les citoyens dans le verdissement de leurs espaces, grâce au verdissement participatif, renforce le sentiment d’appartenance et contribue au désir d’entretenir les aménagements, donc d’être à l’extérieur. L’aménagement de jardins communautaires, de haies fruitières, la plantation d’arbres et d’autres actions peuvent être réalisés par différentes initiatives citoyennes. Un exemple marquant d’un aménagement léger, participatif et comestible est la forêt nourricière du marais Bellevue, au lac Saint-Charles, à Québec. Cet aménagement stimule l’appropriation du territoire de proximité par des visites fréquentes, tout en sensibilisant à la nature, à l’écologie et à l’alimentation locale.

3. ADAPTER LES INTERVENTIONS AUX BESOINS VARIÉS DES USAGERS

Les espaces de plein air doivent accueillir la diversité des usages, des profils et des rythmes de vie de la population. Il est ainsi essentiel d’intégrer la notion d’accessibilité universelle, tant sur le plan physique (pentes douces, allées larges, mobilier ergonomique), que sur le plan des usages (zones ludiques pour enfants, zones de détente, espaces actifs, etc.).

Il faut également tenir compte des niveaux de difficulté associés aux usages, en offrant une graduation claire et une diversité d’intensité et de stimulation pour rendre les lieux plus inclusifs. Afin de rejoindre un grand public et favoriser l’appropriation du plein air de proximité, il est également important d’offrir des environnements multifonctionnels et évolutifs, ayant une capacité d’adaptation dans le temps. L’expérience de l’usager doit être centrale dans la conception, avec une attention particulière portée au cheminement de l’usager, de la sécurité et de l’ambiance.

3.1 L’exemple du sentier des Grands-Domaines-de-Sillery

Le Sentier des Grands-Domaines-de-Sillery propose plusieurs arrêts avec des vues contemplatives sur le fleuve Saint-Laurent, la falaise et les milieux naturels. Les aménagements proposés permettent également de créer des lieux de pause, de repos et de contemplation qui incitent les gens à profiter des espaces de plein air. L’éclairage dans certaines zones clés, les bancs orientés vers un paysage, les belvédères, les plateformes d’observation, les aires de pique-nique avec des tables, les stations d’interprétation et plusieurs autres aménagements permettent de ralentir le rythme et de se connecter à l’environnement.

3.2 L’exemple du parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger

À Québec, le parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger vise à relier plusieurs parcs à travers une trame verte et bleue, offrant une continuité écologique et un parcours récréatif harmonisé. Offrant plus de 32 kilomètres de sentiers, il relie le Vieux-Québec et le lac Saint-Charles, traversant plusieurs quartiers et environnements naturels.

En somme, le plein air accessible joue un rôle essentiel dans le bien-être physique et mental. Il est donc crucial d’y initier les enfants dès leur plus jeune âge. Les milieux urbains doivent être conçus de manière à permettre à tous les citoyens, peu importe leur âge ou leur niveau de mobilité, de se rapprocher de la nature. Les possibilités sont nombreuses et les approches diversifiées : il ne reste qu’à se mobiliser collectivement pour en faire une véritable priorité.

- [1] Bratman, G. N., Hamilton, J. P., & Daily, G. C. (2012). The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health. Annals of the New York Academy of Sciences, 1249(1), 118–136. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2011.06400.x / Hunter, M. R., Gillespie, B. W., & Chen, S. Y.-P. (2019). Urban nature experiences reduce stress in the context of daily life based on salivary biomarkers. Frontiers in Psychology, 10, Article 722. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00722

- [2] Puk, T. (2024). Nature-based regenerative healing: Nature and neurons. European Journal of Ecopsychology, 9, 111–139. https://ecopsychology-journal.eu/v9/EJE_v9_Puk.pdf

- [3] PRESCRI-NATURE. Prescri-Nature: une prescription de temps passé en nature, consulté en octobre 2025.

- [4] SÉPAQ (2021). Les bienfaits de la nature sur la santé globale.