Et si l’accès à la nature au coin de la rue était une question d’équité sociale?

Cet article s’inscrit dans le cadre d’un dossier thématique « Équité et inclusion » comprenant d’autres contenus :

— Webinaire : Diversité de genre et plein air : Au-delà des stéréotypes

— Webinaire : Accessibilité universelle : repenser les infrastructures de plein air

— Article : Soutenir l’éducation et l’inclusion par le plein air de proximité : un levier concret pour nos jeunes

— Infographie : On bouge ensemble en nature? Le plein air de proximité pour bien s’intégrer et mieux vivre

Contributrices

Tabata Barthoulot – Coordonnatrice de projets chez Rues principales

Tabata est passionnée par le développement territorial et les initiatives qui contribuent au vivre-ensemble dans nos milieux de vie. Elle coordonne un projet de recherche-action sur l’inclusion et l’équité dans les cœurs de collectivités au Québec.

Marie Chartier – Coordonnatrice de projets chez Rues principales

Titulaire d’une maîtrise en urbanisme, Marie allie aménagement du territoire et bien-être des populations. Elle coordonne le projet Parcours hivernal sécuritaire et soutient le projet en inclusion et équité dans les processus de dynamisation.

www.ruesprincipales.org

Le plein air n’est pas réservé qu’aux milieux ruraux ou aux grands parcs nationaux. Il ne devrait pas non plus être destiné uniquement aux personnes qui possèdent une voiture, de l’équipement ou du temps libre. Le plein air peut se pratiquer à proximité de chez soi : se rendre à vélo à l’épicerie, aller courir dans le parc de quartier, ou faire du ski de fond au bord de la rivière située à proximité du bureau. Autrement dit, il peut être urbain, quotidien et accessible. Cependant, l’accessibilité à ces espaces et ces activités de plein air de proximité s’avère grandement variable selon les milieux, les quartiers et les personnes.

Égalité et équité : deux approches distinctes Bien qu’elles se ressemblent, il convient de distinguer l’égalité de l’équité. L’égalité consiste à offrir la même ressource à l’ensemble de la population, alors que l’équité vise à adapter l’offre aux besoins spécifiques de groupes différents pour réduire les écarts existants. Par exemple, la présence d’un parc ou d’un espace vert à distance comparable dans chaque quartier (égalité) n’en garantit pas une pleine accessibilité pour l’ensemble des personnes (équité).

Iniquités territoriales et obstacles à la pratique du plein air de proximité

Iniquités territoriales observables

La répartition des espaces verts et des infrastructures de plein air demeure inégale au sein même des municipalités. Certains quartiers sont dotés de parcs en grande quantité, sécuritaires et entretenus, tandis que d’autres disposent d’un nombre limité d’espaces verts, parfois dégradés ou peu accueillants. Ces disparités sont observables grâce à des indicateurs, tels que la superficie de parcs (souvent en hectares) par habitant, les investissements publics par secteur ou encore l’indice de canopée. En croisant ces indicateurs avec les données sociodémographiques, on peut constater que ce sont parfois des quartiers denses et peu favorisés qui sont les moins bien dotés en espaces verts et en infrastructures. Cette réalité illustre bien un cas d’iniquité territoriale.

De plus, la question de la répartition des espaces verts doit toujours être pensée en lien avec celle de la mobilité et de l’accessibilité, puisque ces critères sont déterminants pour offrir un accès équitable.

Inégalités sociales face à l’aménagement

À l’échelle individuelle, le genre, l’âge, le revenu, le handicap ou encore le parcours migratoire influencent la capacité de chaque personne à profiter pleinement des espaces disponibles. Par exemple, les adolescentes et les femmes expriment souvent un sentiment d’insécurité et un manque de légitimité à occuper certains espaces. De leur côté, les personnes aînées font face à des contraintes de mobilité et sont particulièrement touchées par l’absence de bancs, d’ombre ou de sanitaires. Les personnes nouvellement arrivées, quant à elles, n’ont pas toujours l’habitude des activités de plein air courantes au Québec, ce qui peut freiner l’adoption de ces pratiques. Enfin, les familles à faibles revenus peuvent se heurter, par exemple, au coût du transport pour se rendre à un lieu de pratique, au coût d’accès au site ou au coût d’achat d’équipements. L’approche intersectionnelle permet de constater que l’accumulation de ces facteurs (âge, genre, statut migratoire, revenu, handicap, etc.) accentue les inégalités et réduit la fréquentation de ces espaces.

Quatre niveaux de leviers pour un plein air de proximité plus équitable

Les municipalités disposent de pouvoirs d’action concrets pour faire du plein air de proximité un vecteur d’inclusion. Quatre niveaux de leviers sont complémentaires :

1. Diagnostic inclusif : comprendre les réalités pour mieux agir

Pour qu’une planification du territoire soit réellement inclusive, elle doit s’appuyer sur une compréhension approfondie des réalités vécues par les différentes populations. En s’inspirant d’approches comme l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+), il est suggéré de :

- Croiser les données sociodémographiques avec les données environnementales pour identifier les zones sous-dotées en espaces verts et équipements;

- Documenter les usages différenciés selon l’âge, le genre, le revenu, le statut migratoire ou la condition physique, afin de mieux cibler les interventions à prioriser;

- Consulter une diversité de populations, notamment celles qui fréquentent peu les espaces de plein air, dès les premières étapes de réflexion;

- Collaborer avec les organismes locaux qui travaillent avec les populations qui ont moins accès à ces espaces afin d’identifier les freins propres à chacune d’entre elles.

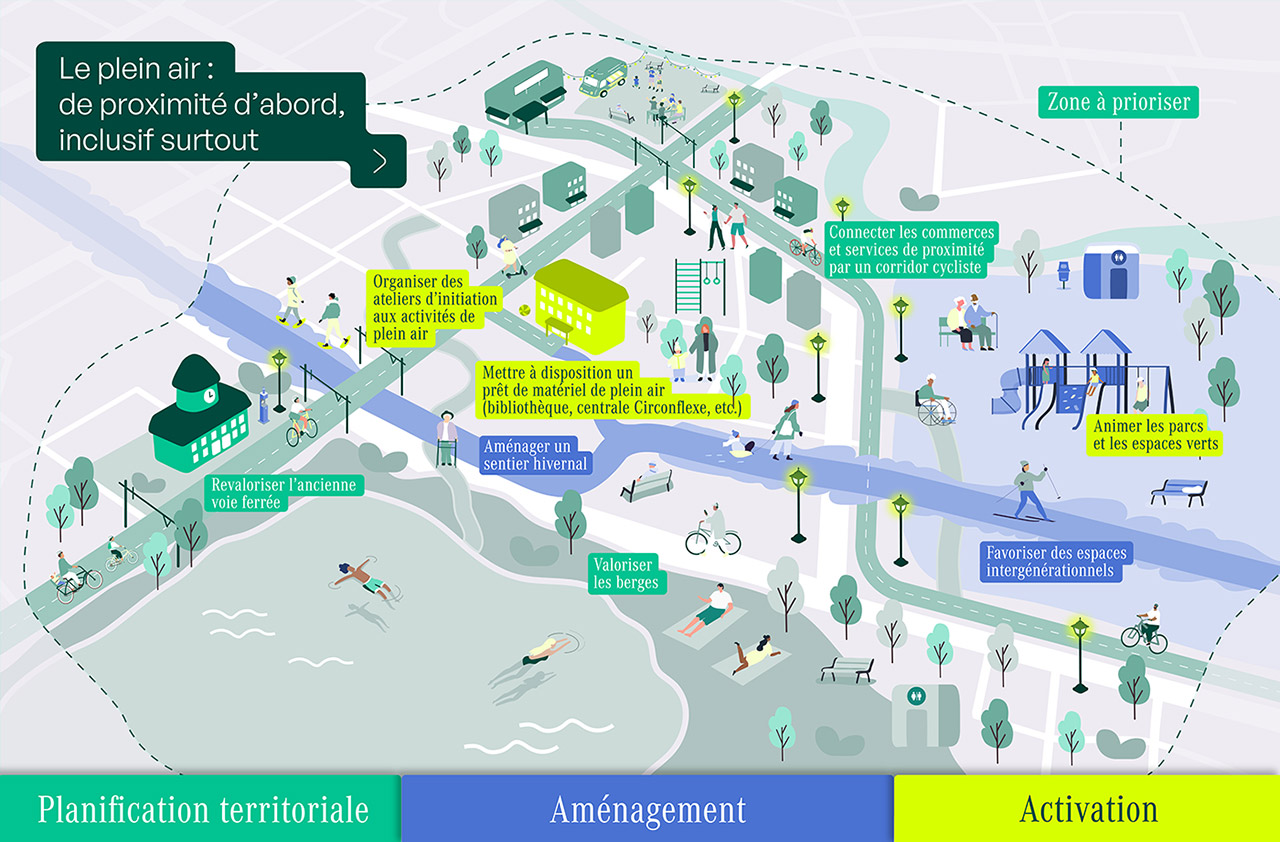

2. Planification territoriale : prioriser et planifier de manière inclusive

Une planification inclusive permet de cibler les secteurs sous-dotés en infrastructures de plein air et de prioriser les aménagements de façon équitable. Quelques pistes :

- Identifier les terrains sous-utilisés (voies ferrées désaffectées, friches, stationnements, berges) pour les revaloriser en espaces de plein air de proximité;

- Connecter les aménagements aux réseaux de mobilité existants pour en faciliter l’accès au quotidien;

- Concevoir des parcours hivernaux inclusifs en aménageant des espaces quatre-saisons, soutenus par un déneigement qui priorise les zones de fréquentation des usagers ayant le plus de difficulté à se déplacer dans la neige;

- Anticiper les risques d’écogentrification et adapter les stratégies afin de limiter les effets indésirables sur la population existante.

3. Aménagement : concevoir des espaces accueillants et inclusifs

Des espaces conçus de manière inclusive permettent à l’ensemble des populations de s’approprier les lieux. Par exemple :

- Renforcer et bonifier la continuité des parcours actifs par de l’éclairage, de la signalisation et un entretien régulier;

- Intégrer des commodités essentielles aux endroits appropriés : bancs, toilettes, points d’eau, zones d’ombre;

- Assurer l’accessibilité universelle : cheminements et infrastructures adaptés aux personnes à mobilité réduite, surfaces sécuritaires et continuité des parcours pour tous;

- Favoriser les aménagements polyvalents et conviviaux, capables d’accueillir à la fois des aires de jeux, ainsi que des zones de repos et de socialisation.

4. Activation : animer les lieux pour en faire des espaces vivants

Pour que les aménagements prennent vie, il est essentiel de soutenir des pratiques inclusives et adaptées aux besoins de la population. Par exemple :

- Assurer une communication et une signalisation claires, simples et illustrées quant aux offres d’activités, au code de conduite, aux différents niveaux de pratique et aux règles d’utilisation du matériel;

- Offrir des ateliers d’initiation et de découverte des loisirs extérieurs;

- Réduire les barrières financières en offrant la gratuité des espaces et en facilitant le prêt de matériel;

- Renforcer la présence humaine grâce à l’animation, la médiation et l’accueil.

Le plein air : de proximité d’abord, inclusif surtout

Les retombées positives du plein air de proximité sont nombreuses pour les municipalités : santé et bien-être, qualité de vie, sentiment d’appartenance, environnement, etc. Rendre ces espaces accessibles à toutes et à tous est une occasion unique de maximiser ces retombées tout en renforçant l’inclusion de nos milieux de vie.

Sauf indication contraire, toutes les images de cet article ont été fournies par Rues principales